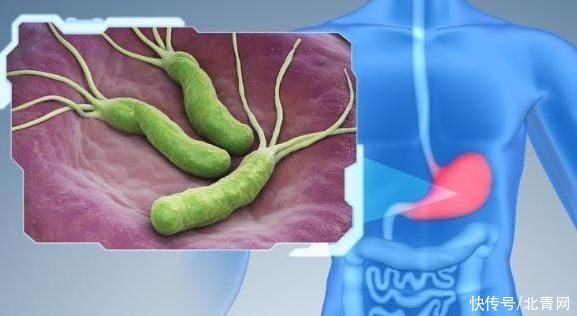

一、认识幽门螺杆菌

“无酸即无溃疡”是曾经被消化病学界奉为圭臬的一个金句。酸指胃酸,溃疡指消化性溃疡即胃与十二指肠溃疡,其意直指胃酸是胃十二指肠溃疡的病因。因为胃酸过多,大水冲了龙王庙,消化了胃十二指肠的黏膜,以致形成溃疡。故胃十二指肠溃疡亦称为消化性溃疡。溃疡因酸而起,治酸当能治溃疡。当年治疗胃十二指肠溃疡之法主要便是使用碱性药物中和胃酸和用药抑制胃酸的产生,也确有些效果,但是并不能根治,以致许多“老胃病”经数十年而不能治愈 。

文章插图

到了上个世纪的七八十年代,医学界发现:用抗菌药物治疗溃疡病颇为有效。医生们百思不得其解,因为在浓烈的胃酸作用之下,胃里不可能有细菌生长。

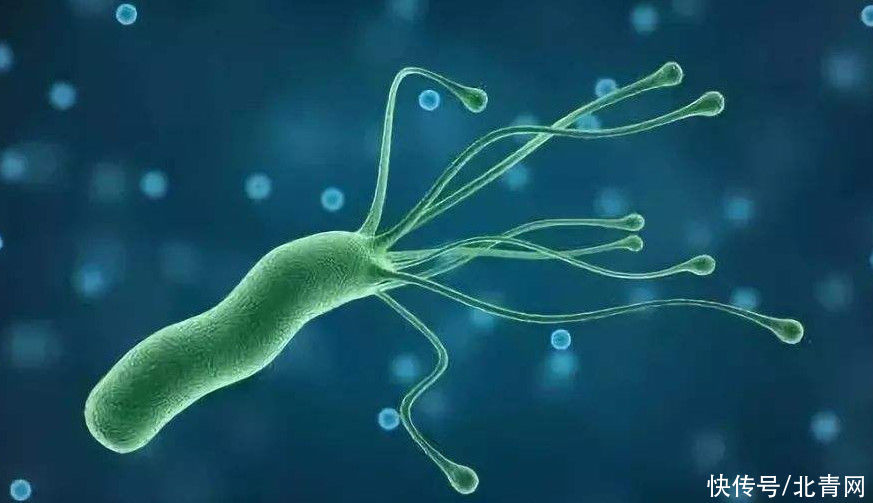

不久谜底揭穿了,1983年澳大利亚的马歇尔与奥伦在病人的胃黏膜中发现了一种细菌,长长的、弯弯的,一端还长着几根毛,因为是在胃的幽门部位发现的,于是便叫它幽门螺杆菌。它们进入人体后居然能透过胃十二指肠表面的粘液,到达黏膜部位并产生氨和二氧化碳,氨中和了周围的胃酸,并形成了一个包绕着幽门螺杆菌的保护层,隔离了胃酸对它的杀伤。幽门螺杆菌还能产生过氧化氢酶及过氧化物岐化酶,使其避免了人体的中性粒细胞对它的吞噬作用。在胃中定居下来的幽门螺杆菌并不安份,它们产生的氨,能够破坏胃黏膜的粘液层,使胃腔中酸性胃液反渗过来损害胃黏膜,还能分泌一种毒素使胃黏膜的上皮细胞变成空泡,这种毒素还能激活人体的白细胞分泌蛋白质溶解酶损伤胃黏膜。

入侵者的劣行逐一暴露,胃的恶梦开始了。胃黏发生炎症、溃疡,日久萎缩,继而发生肠上皮化生(简称“肠化”,病理学名词,指胃黏膜上皮细胞的形态趋向肠上皮细胞的异常转化)、不典型增生、甚至癌变。如今已经明确:幽门螺杆菌感染是胃炎、胃十二指肠溃疡甚至胃癌的重要病因。1994年世界卫生组织已经将幽门螺杆菌列为“一类致癌物质”,与可以引发肝癌的乙肝病毒、引发宫颈癌的人乳头状瘤病毒、引发食管癌的亚硝胺等著名的致癌物等同。研究还发现缺铁性贫血、特发性血小板减少性紫癜、动脉粥样硬化等亦与之有关。幽门螺杆菌感染一事与人类之健康关系重大,实不容掉以轻心。

文章插图

二、曾经的观点:若无不适可以不治疗

幽门螺杆菌经口感染,污染的水和食物、不洁的餐具与手都是传播的媒介,接吻与共餐更是传播的重要方式。环境卫生、饮食卫生不良的地区的居民感染率高,在我国由于共餐的习惯,虽然环境卫生、饮食卫生改善,幽门螺杆菌的感染率仍在50%~60%左右。

降低幽门螺杆菌的感染率办法,根据传染病防治的原则应该是:消除感染源、切断传播途径及保护易感者。消除感染源的办法是治愈已感染者。切断传播途径的办法是进一步改善环境卫生、饮食卫生,摒弃共餐的习惯等等。保护易感者的办法最好是注射疫苗,预防幽门螺杆菌感染的疫苗也在研究之中,但看来一时尚难应用。

我国半数以上的居民感染此菌,全市彻底治疗确非易事。以往我国学界的意见是:即或查出有幽门螺杆菌感染,如无症状亦可不治疗。消除幽门螺杆菌的治疗主要用于已发生慢性胃炎、胃十二指肠溃疡及胃癌与“胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤”(一种与幽门螺杆菌感染密切相关的特殊淋巴瘤)术后并且合并着幽门螺杆菌感染的病人。

三、现在的观点:所有的成年幽门螺杆菌感染者均应治疗

随着我国经济的发展与对幽门螺杆菌感染认识的深化,医学界注意到:一是几乎所有的幽门螺杆菌感染者胃黏膜事实上都有炎症,只是由于感染时间的长短不一,病变轻重不等而已。二是所有的感染者皆是感染源,轻症或无症状的感染者传播给别人后,受感染者同样可以产生严重的损害。三是消除幽门螺杆菌感染可以降低发生胃癌的风险,而且在胃粘膜萎缩与肠上皮化生发生之前清除感染效果更佳。

有鉴于此,最近我国国家消化系疾病临床医学研究中心等4单位联合发布了一个“中国居民家庭幽门螺杆菌感染的防控和管理专家共识”。共识的中心内容是:家庭中所有的成年幽门螺杆菌感染者均应当考虑给予根除治疗。

文章插图

这个共识提出了一个根除幽门螺杆菌感染“以家庭为单位”的理念。是因为流行病学研究发现幽门螺杆菌感染有家庭聚集倾向,而且家庭成员所感染的幽门螺杆菌基因型相似,说明为家庭成员中的相互感染所致。这个以家庭为单位根除幽门螺杆菌感染的工作模式是对幽门螺杆菌感染者的家庭成员进行幽门螺杆菌筛查,对家庭中检出的所有成年人已感染者皆给予根除治疗。这样做的好处是发现和治愈隐性的感染者,消除了传染源,同时也大幅度的降低了治愈者的再感染率。

- 聚餐|走亲访友欢聚时,当心幽门螺杆菌来拜年

- 幽门螺旋杆菌感染|清除幽门螺旋杆菌选对治疗方案是恢复胃健康的关键

- 茴香|藏在身边的“养胃药”,是药也是菜,每天吃点,肠胃越来越健康

- 砂锅|除烦醒酒、清咽生津的“肺胃之果”

- 胃口|若你在60岁后,身体能做到这3点,十有八九是“长寿体质”!

- 胆结石|新研究:日饮几杯咖啡不仅不伤肠胃 反倒促进消化

- 主任医师|11岁杭州女孩胃内发现大而硬毛发结石,内镜专家灵机一动,女孩成功躲过破胃手术!

- 胃食管反流病|胃食管反流病患者如何健康饮食

- 大蒜|针对中国人的研究:吸烟可增加胃癌死亡率,大蒜或起到预防作用

- 烟台市口腔医院|口腔反复溃烂?千万别大意,可能是口腔黏膜病在作祟